文化財科学は人類共通の財産である文化財を科学的に調査・診断する学問で,EU諸国では応用物理、地学など科学技術系の研究分野として扱われています。対象が唯一無二の作品であることから,非破壊・非接触で内部構造を観察したり,材料を分析できる電磁波が広く用いられています。調査の目的は,主に「作品を知るため」と「修復前の状態検査」です。

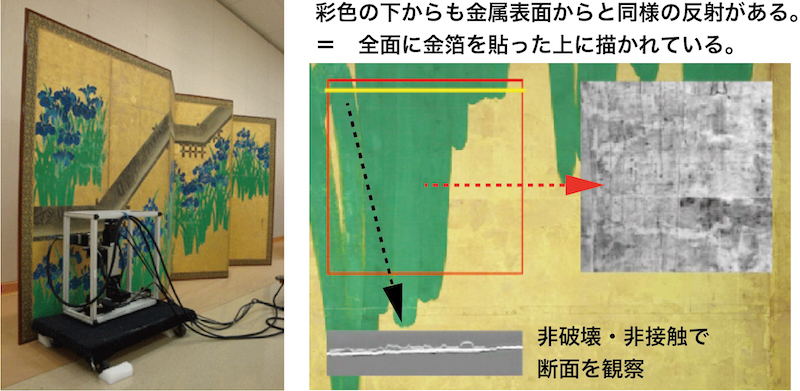

作品の意匠や歴史上での位置付けなど、美術史的な研究に必要な情報を提供します。例えば,デザイン性の高い作品を多く残している尾形光琳の技法が、時代によって変化した様子が、金箔の貼り方から推定できました。

メトロポリタン美術館(NY, USA)での尾形光琳作「八橋図屏風」の調査例

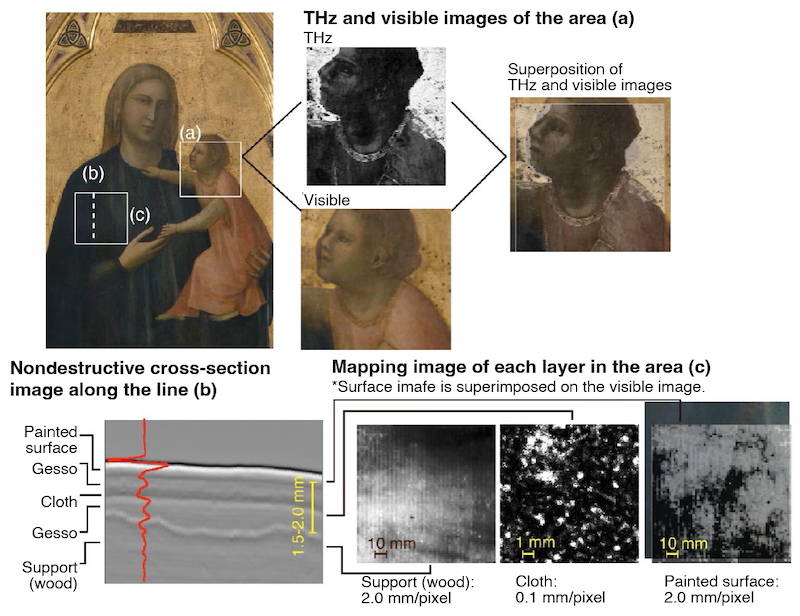

人間が手術前に時間と予算があれば様々な検査をするように,破壊・破損・劣化後の作品の構造・材料の状態(=症状)に加え、過去の修復履歴(=病歴)を知るために,調査診断を行い,その記録は次世代の修復のための貴重な記録となります。例えば,ウフィッツィ美術館所蔵のGiottoのテンペラ画の作品は,石膏下地が2層あることがわかりました。

ウフィッツィ美術館(Firenze, Italia)でのジョット作「バディア祭壇画」の調査例